2011-07-11

2011-07-10

ローンスターと東京スター銀行

東京スター銀行という名称は、星条旗の星を意味しているのかもしれない。以下、Wikipediaより引用。

ローンスターはアメリカ合衆国ダラスを本拠とする投資ファンド。

日本企業への主な投資実績:金融事業

・東京スター銀行:1999年に経営破綻した東京相和銀行のスポンサーとなり、2001年に東京スター銀行を新設、東京相銀から営業譲渡させて、同年6月より営業開始。その後、複数の信用組合や2002年に経営破綻した中部銀行の関東地区支店を譲り受ける等追加買収をし、2005年東証一部上場。2008年アドバンテッジ パートナーズのTOBに応じて株式売却。

・ファーストクレジット:旧長銀系のノンバンクであり、2002年に会社更生法の適用を申請、スポンサーとなる。2005年に住友信託銀行へ全株式を売却。

・アエル:2003年に会社更生を申請した中堅消費者金融会社アエル(旧社名、日立信販)及びナイスのスポンサーとなる。

・後楽園ファイナンス:東京ドームの子会社だった卸金融会社。親会社である東京ドームのゴルフ・リゾート事業、金融事業からの撤退に伴い、2006年にローン・スター・ファンドが譲り受ける。

・TSBキャピタル:1999年に経営破綻した西友子会社のノンバンク東京シティファイナンス(TCF)を買収。現在は貸金業に特化している。2004年までに西友店舗を中心に設置されていた「SEIYUキャッシュポイント」と言うサラ金カード等のキャッシング専用キャッシュディスペンサーを撤去し、東京スター銀行のATMを設置している。

日本法人

株式会社ローン・スター・ジャパン・アクイジッションズ(かつてはLLC。〈日本においては現在の合同会社〉の形態を取っており、「ローン・スター・ジャパン・アクイジッションズ・LLC」という名称であった)という名称で、投資営業の為の日本法人が存在する。会長職には、大蔵省出身の岩下正が就いている。同法人の会長には、大蔵省から国土庁に移籍して同庁次官だった現西日本シティ銀行頭取の久保田勇夫(画像)、野村證券副社長や初代多国間投資保証機関長官を務めた寺澤芳男(画像)が就いていた時期がある。

【2003年4月15日(火) 国際協力銀行理事に岩下氏】

国際協力銀行は14日、財務省出身の岩下正・前財務総合政策研究所長が同日付で理事に就任したと発表した。岩下氏は村山政権で首相秘書官を経験し、駐米公使などを務めた。

岩下 正氏(いわした・ただし)東大法学部卒。70年大蔵省に入り、国際局次長を経て02年7月から03年3月まで財務総合政策研究所長。55歳。宮城県出身。(中国新聞メディアクラブ)

・Wikipedia

・ローンスター - 東京相和銀行 | まとめWebサイト

・極悪外資「ローンスター」 が今度は病院の診療報酬を差押え

・東京スター銀、ローンスターなど融資団が取得へ スポンサー探し焦点

・東京スター銀行の筆頭株主、ローンスターに=関係筋

電気によって構造化された世界

文字に飢える

新聞はいかなる新聞であっても、例えば私物の泥靴を包んでおいたぼろぼろの新聞まで読み尽してしまった。食器棚の下に誰かが投げ込んでおいた半年ほど前の内閣のパンフレットを手にした時は、ほとんど一週間も掛ってそれを読み返し読み返しした。(中略)メンソレータムの効能書きを裏表丁寧に読み返した時などは、文字に飢えるとはこれほどまでに切実なことかとしみじみ感じた。(竹田喜義〈たけだ・きよし〉 22歳)

【『きけ わだつみのこえ 日本戦没学生の手記』日本戦没学生記念会編(東大協同組合出版部、1949年/岩波文庫、1982年)】

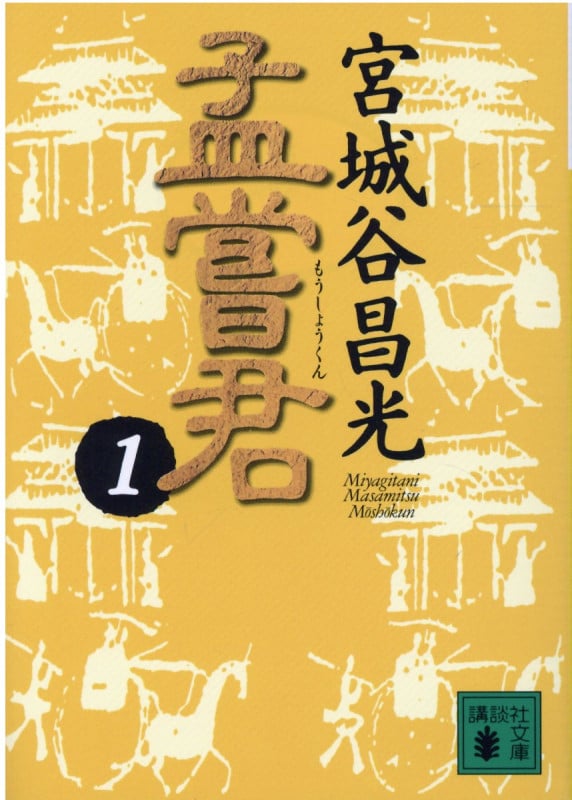

大いなる人物の大いなる物語/『孟嘗君』宮城谷昌光

・『天空の舟 小説・伊尹伝』宮城谷昌光

・『管仲』宮城谷昌光

・『湖底の城 呉越春秋』宮城谷昌光

・大いなる人物の大いなる物語

・律令に信賞必罰の魂を吹き込んだ公孫鞅

・孫子の兵法

・田文の光彩に満ちた春秋

・枢軸時代の息吹き

・『長城のかげ』宮城谷昌光

・『楽毅』宮城谷昌光

・『奇貨居くべし』宮城谷昌光

・『香乱記』宮城谷昌光

宮城谷昌光は晴朗な文章で時代と人を描く。『史記』に書かれた孟嘗君(もうしょうくん)は点景のようなものであろう。そこに息を吹き込み、血を通わせ、魂を打ち込む。想像力を支えているのは漢字だ。漢字の成り立ちや作りから歴史を読み解く。それはまさに「同じ時代を生きる」作業であった。人間の英知と感情は数千年を隔てた人物の理解を可能にする。

宮城谷作品は5~6冊ほど読んでいるが長篇は初めてのこと。全5巻を5日間で読み終えた。鮮やかな輪郭を伴った人間が凄まじい勢いで読者に迫ってくる。信じ難いほど心が揺さぶられる。生きることの重みがまるで違う。

孟嘗君(もうしょうくん)は諡(おくりな)で本名を田文(でんぶん)という。父・田嬰(でんえい)の妾腹(しょうふく)で、忌(い)まわしい日に誕生したため殺害を命じられた。当時、5月5日に生まれた子は父を殺すと信じられていた。オイディプスや阿闍世王(あじゃせおう)を彷彿(ほうふつ)とさせる。

邸(やしき)内の清掃を生業(なりわい)とする僕延(ぼくえん)の手で助けられた田文は、その後亡き者とされる。全5巻のうち4巻までは育ての父・風洪(ふうこう/後に白圭と改名)と公孫鞅(こうそんおう)・孫ピン(孫武と同じく孫子と呼ばれる人物)が主役を務める。田文(でんぶん)を巡る時代と人々の潮流を描くところに著者の真意があるのだろう。

斉(せい)の国は塩をにぎった。

のちに天下を制するものは、塩と鉄である、といわれるようになる。その片方を斉が多量に産することによって、この国は富んだ。

【『孟嘗君』宮城谷昌光〈みやぎたに・まさみつ〉(講談社、1995年/講談社文庫、1998年)以下同】

時代考証の重要な要素は人口と経済だと思われる。人々の衣食住を支えるのが経済であり、経済によって政治も安定する。人心とは空腹か否かであろう。人類にとって長い間、塩は貴重品であった。インドでガンディーが行った塩の行進は、イギリスの専売に抗議を示したものだ。これがインド独立につながった。日本においても1985年まで専売制であった。生存に不可欠なものは必ず権力者が管理する。

中国で紙が発明されるのは紀元前2世紀で、前漢王朝の時代である。紙といえば、後漢王朝の蔡倫(さいりん)という官人が発明したことになっているが、実際はそれよりはるかまえに発明されていた。それはともかく、戦国時代には紙がないので、ふつうに文字を書くとしたら、布のうえか、木片や竹片のうえということになる。木片のほうが竹片より不乱しにくいので、木片が重宝がられたにちがいなく、

「■(片+賣/トク)」

とよばれる木片は、書き物用の木の札のことで、それはいまでいう手帳とか手紙のことである。

これまた重要な時代考証だと思われるので記しておく。現代において書籍を「冊」と数え、文章を「篇」と称し、本を「紐解く」というのは、竹簡・木簡に由来している。

歴史とは「記録されたもの」の異名である。記録を欠いて歴史は成立しない。歴史とは概念なのだ。中国には古くから皇帝(王)を中心とする「天下」の思想があった。

・世界史は中国世界と地中海世界から誕生した/『世界史の誕生 モンゴルの発展と伝統』岡田英弘

宮城谷作品の魅力は挙措(きょそ)を通した人物描写にある。

風洪(ふうこう)が部屋にはいると、夭(わか)い女がいて、揖(ゆう)をした。揖というのは、両手を胸のまえで組み、上下させる礼のしかたである。その礼容が明るい。性格が明朗なのかもしれない。

風洪は冷(ひ)えた目で公孫鞅(こうそんおう)を凝視(ぎょうし)しはじめた。この男はその場に応じていろいろな顔をつくることができる。が、いろいろな話をつくるのであれば、信用できない。

人を生かすことのできぬ者は、人を殺すこともできないのである。恵王(けいおう)の本性にあるなまぬるさを、公孫鞅(こうそんおう)はおそろしいほど深々と洞察したのである。

風洪は心のなかで皮肉な笑いを浮かべた。人のこころのなかのことは、顔なんぞみなくてもわかる。声をきけばよい。辰斗の声には誠意というものがいささかもこめられていない。

情報のスピードが遅い時代だからこそ情報の深度が増すのだろう。雑音の多い現代とは異なるゆえに、人間の姿も真っ直ぐに見えたのだろう。我々の社会は付加価値だらけで本質が見えにくくなっている。

風洪(ふうこう)はまだ侠客(きょうかく)のような立場であったが後に大商人となる。一方、公孫鞅(こうそんおう)は仕官を志していた。当時は春秋戦国時代で諸子百家(しょしひゃっか)と呼ばれるほど思想の花が絢爛と咲いた。儒家(じゅか)・法家(ほうか)を中心とする学者は仕官を目指すわけだが、これは軍師的な色合いの強い政治家であった。君主を補佐する官位を宰相(さいしょう)といい、無名の人物が抜擢されることも珍しくはなかった。科挙による人選はもっと後代のことである。

「赤子はつよいな。おのれの欲望のためにないている」

と、ふくみのあることをいった。

「すさまじいことを申される」

血のめぐりのよい公孫鞅(こうそんおう)は風洪(ふうこう)の諷意(ふうい)をすぐに汲んだ。それにしても、

――欲望のためになけ。

とは、うちひしがれた公孫鞅を立ち直らせるに、なんとふさわしいことばであったことか。公孫鞅は大望(たいぼう)があるといった。が、涙とともに流れ去るような大望では、男の本懐とはいえまい。

風洪(ふうこう)は公孫鞅(こうそんおう)を人物と認めた。その後、妹を嫁がせている。

が、どの国も、

「軽治(けいじ)」

であるがゆえに、農民の苦労にむくいていない。軽治というのは、軽い政治のことであるらしい。耳なれぬことばであったので風洪が問うと、たとえば、と公孫鞅(こうそんおう)はいい、

――農貧しくして、商富む。

それが軽治であるとこたえた。農民が貧困で、商人が富裕である、そういう状態を国政がゆるしているとき、それを軽治というようだ。

これが2000年前の見識というのだから凄い。社会の仕組みは大きく変わったように見えながら、基底部は同じなのだろう。国民の食を支える農民を粗末にすれば国はいずれ滅びる。商人は品物を右から左に流すだけの仕事だ。ものを作っているわけではない。

今はどうか。もっと酷い。他人から預かった金で儲ける銀行や証券会社や、電波利権にあぐらをかくメディアがのさばっているのだから。

現代の政治家がいう国益の何と軽いことか。彼らに「国家を治める」度量があるとは到底思えない。政党の多数決要員に甘んじた姿が目立つ。

最後に当時の処罰を紹介する。これは孫ピンにも処されているゆえ、どうしても書いておく必要がある。

犯罪者にたいしては肉体を損傷するというのが、処刑の方法である。犯罪者であるというしるしを、だれの目にもあきらかにするのである。たとえば、

黥(げい)

とよばれるものは、いれずみであり、これをひたいにほどこす。

■(月+リ/げつ)

■(月+濱のつくり/ひん)

は、あしきりの刑である。足をうしなった者は門番になるというのが、古代の事例にある。ところが衣服を着ると肉体の欠損をかくし、受刑者であることを世間の目からくらますことができるものがある。それは、

宮刑(きゅうけい)

腐刑(ふけい)

とよばれるもので、すなわち男性の生殖器をきりとる刑で、重罪を犯した者に適用する。

ところがこの受刑者にひとつの利点がもたらされた。どういうことかといえば、かれらは男性であることを喪失したのであるから、性欲にともなうなまぐさみがなくなり、それだけに女性に近づけても害のない存在であるとみなされ、女ばかりの住まいである後宮の警備の任をあたえられるようになった。これを寺人(じじん)という。さらに殿上にあって庶務をおこなう者もあらわれた。これが宦官(かんがん)である。

司馬遷(しばせん)も宦官であった。そして孫ピンのピンは「■(月+濱のつくり/ひん)」である。つまり「足を切られた孫(そん)さん」という通称であったのだろう。生き生きと描かれる孫ピンは、吉川『三国志』の諸葛孔明を軽々と凌駕している。一読しただけでは理解しにくい『孫子』の兵法も手に取るようにわかる。

田文が生きたのはちょうど孔子とブッダの間の時代であった。枢軸時代は人類の思考や物語を決定づけた時代である。大いなる人物の歩みがそのまま大いなる物語となった。その生きざまに、ただ頭(こうべ)を垂れるのみ。

取り敢えず1巻の書評はここまで。

・「武」の意義/『中国古典名言事典』諸橋轍次

2011-07-08

ウルバッハ・ビーテ病

人間でも、扁桃体(へんとうたい)がこわれると感情に障害がみられる。扁桃体だけがこわれてしまう「ウルバッハ・ビーテ病」の患者は、表情から相手の感情を読みとることができなくなる。

このように扁桃体がこわれると、自分にとって好ましいものと、そうでないものの判断がつかなくなったり、感情を理解できなくなったりする。そのため、扁桃体は快・不快の判断などを行っていると考えられている。

【『ここまで解明された最新の脳科学 脳のしくみ』ニュートン別冊(ニュートン プレス、2008年)】

ジョルジュ・ヴォランスキー、松本史朗

2冊挫折。

挫折38『フランス版 愛の公開状 妻に捧げる十九章』ジョルジュ・ヴォランスキー:萩原葉〈はぎわら・よう〉訳(講談社、1981年)/著者はフランス風刺漫画の第一人者。『世界毒舌大辞典』で知った。夫婦生活を飄々と軽妙な筆致で綴っている。エッセイとしてはかなり秀逸なのだが、如何せん48歳にもなると他人の股ぐらに興味が湧かない。少ない線で描かれたイラストも素晴らしい。若い人にオススメ。

挫折39『仏教への道』松本史朗〈まつもと・しろう〉(東京選書、1993年)/視野が狭くて面白くない。細分化された学問領域は知的跳躍を欠く。時間論、存在論、情報論として思想を深めなければ宗教の意味はない。ま、有り体にいえばタコツボ教学の類いだ。狭い場所で行われる細かい勝負。宗教者は科学者に向かって、科学者は宗教者に向かって話しかけるべきだ。

我々は自分が想像したもの、そして相手から想像されたものとして存在している

我々はみな、ひとりひとりが、自分が自分のあり方として想像したもの、そして相手から想像されたものとして存在している。回想の中で記憶はふたつの異なる道筋をたどる。ひとつは他者が想像したものに合わせて人生がかたちづくられるとき、もうひとつは自由に自分の姿を決められるはるかに個人的な時間だ。

【『ジェノサイドの丘』フィリップ・ゴーレイヴィッチ:柳下毅一郎〈やなした・きいちろう〉訳(WAVE出版、2003年)】

2011-07-07

頑張らない介護/『カイゴッチ 38の心得 燃え尽きない介護生活のために』藤野ともね

介護とはコミュニケーションだ。健常者が要介護者の世話をする作業に限定すると、介護はたちまち厄介な仕事となる。生老病死(しょうろうびょうし)は誰人も避けられない。人生とは死にゆく過程である。介護とは目の前の生老病死を受容する営みであり、一つのコミュニケーション・スタイルなのだ。これは教育も同様である。

本書は藤野ともねのブログ「フンコロガシの詩」を書籍化したもの。まず本の作りがよい。絶妙な構成で内容を引き立てている。奥付を見ると梅澤衛という人物がプロデュースしているようだ。イラスト、レイアウト、フォントの色に至るまで目が行き届いている。

藤野の父親は初期の認知症と思われるが、要介護度が低ければ介護は楽というものではない。むしろ動ける状態が仇(あだ)となる。徘徊や火の始末など。つまりそれぞれの要介護度に応じた苦労が伴う。

もしも自分の親は元気だから介護に興味がない、うちには子供がいないから教育問題とは縁がないという人がいたとすれば、貧しい人生を送っている証拠といえる。他者への共感を欠いた生き方が人生を灰色に染めてゆくことだろう。人生における選択とは、常に「もしも」という事態を想定することで判断可能となるのだ。

笑えるエピソードの合間に著者はしっかりと介護で得た知恵を盛り込んでいる。

何となく会話がかみ合わない、冷蔵庫の中に同じものが買ってある。そのくせ私が作った惣菜には手をつけずに腐らせるなど、(以下略)

【『カイゴッチ 38の心得 燃え尽きない介護生活のために』藤野ともね(シンコーミュージック・エンタテイメント、2011年)以下同】

病気には必ず何らかの兆候がある。早期発見が急所だ。

周囲の認知症の高齢者を見ていると、「お菓子をやたら買い込む」という行動はかなり重要な初期サインだと気づかされる。ポイントは「甘いものが以前より好きになる」「大人買いする」ということだ。味覚が変わるのは認知症の初期症状で、最初に酸っぱいモノがダメになり、甘さを感じる味覚は最後まで残るらしい。

これは知らなかった。一般的には耳が遠くなる。聞こえていないのに聞こえたふりをする。「はい」ばかりで、「ノー」の意思表示をしなくなる。そして段々と話をしなくなる。

認知症はまず家族の前で症状が出始める。不思議なことだがお客さんや見知らぬ人の前では出ない。だから、どんどんデイサービスなどを利用すればよい。ところが一昔前まではこうした事実が知られておらず、家族の恥と受け止め、外へ出すことを恐れる家が多かった。これが認知症を悪化させた。

皮膚感覚ではないが、皮膚の表面の状態については私なりの考察がある。それはこうだ。親父を含め周りの高齢者を見ていて、「あるとき」からイキナリ、肌がキレイになることに気がついた。その「あるとき」とは、認知症が始まったときである。

これも初耳だ。とすると、認知症はホルモンと関連性があるのかもしれない。

親父は背が縮み、今や私のほうが10センチ以上は高いので、まるで傷ついた少年兵に肩を貸す三等兵みたいだ。

まったく侮れない文章だ。小田嶋隆の「私の祈りは空しく、努力は報われず、私のささやかな願いは線路工夫の口笛のように風の中に消えてしまった」(『我が心はICにあらず』)という文章を思い出した。

藤野は「頑張らない介護」を目指し、「笑いのツボ」を見つけることに執念を燃やす。何が何でも笑い飛ばしてやろうという意気込みが素晴らしい。笑うことは突き放すことだ。知的に客観視することで笑いは生まれるのだ。この距離感を維持することで藤野は精神のバランスをコントロールしている。やや大袈裟にいってしまえば、惨めな介護を笑える介護へと革命したのだ。やはり心の向きが大切だ。

ブログでは冒頭に書かれていた投資詐欺事件が本書の最後で紹介されている。これはさすがに「笑えない」話だ。藤野の父親は全財産の5400万円を投資会社に預けてしまった。で、案の定、この会社は破綻した。「グローバル・パートナー」(その後ベストパートナーに社名変更。神崎勝会長)という会社だ。

産経ニュースによれば、「約970人の高齢者を中心とした顧客から約91億円をだまし取った」とのこと(2011年1月14日)。この手の犯罪に関して政治家や金融機関が熱意を発揮したことはない。

藤野は刑事告訴の用意をした。

(※4カ月近く待たされた後)「もうすぐ時効だし、こんな人はいっぱいいるんですよね」ということで、告訴状を受け取ることさえしなかった。

これが警察窓口の対応だった。桶川ストーカー事件から何も変わっていないようだ。

・腐敗しきった警察組織/『遺言 桶川ストーカー殺人事件の深層』清水潔

高齢者を取り巻く社会情況はかくも厳しい。それでも藤野はめげない。

尚、実は秀逸なセンスが散りばめられている。大野一雄、マディ・ウォーターズ「マニッシュ・ボーイ」を取り上げ、楳図かずお著『アゲイン』が出てくるに至っては心底驚いた。私が小学生の時、立ち読みしていて笑いが止まらなくなったマンガ作品だ。

ブログの性質上致し方ないとは思うが、藤野のプライベートが書かれていないため、介護の背景が薄くなってしまっているのが残念なところ。それでも「転ばぬ先の杖」としては十分に有用だ。

・認知症の生々しい描写/『一条の光・天井から降る哀しい音』耕治人

・『もっと!らくらく動作介助マニュアル 寝返りからトランスファーまで』中村恵子監修、山本康稔、佐々木良(医学書院、2005年)

・オムツにしない工夫こそが介護/『老人介護 常識の誤り』三好春樹

・年をとると個性が煮つまる/『老人介護 じいさん・ばあさんの愛しかた』三好春樹

・ネアンデルタール人も介護をしていた/『人類進化の700万年 書き換えられる「ヒトの起源」』三井誠

・赤ちゃん言葉はメロディ志向~介護の常識が変わる可能性/『歌うネアンデルタール 音楽と言語から見るヒトの進化』スティーヴン・ミズン

・ケアとは「時間をあげる」こと

2011-07-06

ガロア

・ピュタゴラスは鍛冶屋で和音を発見した

・ソフィー・ジェルマン

・川の長さは直線距離×3.14

・ピタゴラスの定理

・ピタゴラスの証明は二重の意味で重要だった

・図書室の一冊の雑誌をめぐる偶然の出会いが数学史を変えた

・ガロア

数学に対するガロアの情熱は、まもなく教師たちの手に余るようになった。そこで彼は、当時の大数学者による最新の書物からじかに学びはじめた。ガロアはどんなに複雑な概念でもスポンジのように吸収し、17歳にして『ジェルゴンヌ数学年報』に処女論文を発表するまでになった。神童の前途は洋々として見えた。だが、カミソリのように研ぎ澄まされたその頭脳こそが、ガロアの行く手をさえぎる最大の障壁となったのである。彼の数学の知識をもってすれば、高等中学の試験ぐらいはわけなく合格できただろう。しかし彼の解法はときとしてあまりにも革新的で洗練されすぎていたため、試験官には理解できなかったのである。さらに悪いことに、ガロアは多くの計算を暗算ですませ、論証のプロセスをいちいち書こうとはしなかった。それが無能な試験官たちをいっそういらだたせることになった。

しかもこの若き天才は、短気なうえに無分別ときていた。

【『フェルマーの最終定理 ピュタゴラスに始まり、ワイルズが証明するまで』サイモン・シン:青木薫訳(新潮社、2000年/新潮文庫、2006年)】

・エヴァリスト・ガロア

・ガロアの生涯

サラダ記念日

「この味がいいね」と君が言ったから 七月六日はサラダ記念日

【『サラダ記念日』俵万智(河出書房新社、1987年/河出文庫、1989年)】

・人生という名の番組、私という受信機/『脳のなかの幽霊』V・S・ラマチャンドラン

2011-07-05

言葉にならぬ思い/『ハイファに戻って/太陽の男たち』ガッサーン・カナファーニー

出稼ぎ目的でイラクからクウェートへ密入国する男たちを描いた短篇。ギラギラと情け容赦なく照りつける太陽。平等に降り注ぐ光の矢が、貧しき者の背中に突き刺さる。

イスラム教国は法律と道徳と宗教とが完全に一致している。そのため他の国々と比べると厳罰が徹底している。石打ち、鞭打ちは当たり前だ。ちなみに不倫をするとこうなる。

・LiVE JOURNAL(閲覧注意)

違法行為は命懸けであった。鬱屈した思いが更に凝縮される。

彼はなにか言おうと努めたが、湿り気をおびた胸のつかえが喉をからませ、一言も口にすることができなかった……彼はちょうどこれと同じ胸のつかえをバスラで味わった。バスラで彼は、クウェイトへの密入国を商売にしているデブ親爺の事務所を訪れ、一人の老いぼれ男が荷いうるかぎりの汚辱と希望を両の肩に背負いながらこの男の前に立っていた……(「太陽の男たち」1963年)

【『ハイファに戻って/太陽の男たち』ガッサーン・カナファーニー:黒田寿郎、奴田原睦明〈ぬたはら・のぶあき〉訳(河出書房新社、1978年〈『現代アラブ小説集 7』〉/新装新版、2009年/河出文庫、2017年)】

言葉にならぬ思いがある。モヤモヤした不満とくすぶり続ける怒り。衣食に事欠くようになれば人は獣と化す。

・『二重言語国家・日本』石川九楊

理不尽に慣れると脳は考えることをやめる。いったん考え始めると自我を保てなくなるからだ。飲み込んだ言葉が情動を圧迫する。マグマと化した情動は脳の奥深くで今か今かとタイミングを計る。

人々の怒りが沸点に達した時、歴史を塗り替える英雄が登場する。

・歴史が人を生むのか、人が歴史をつくるのか?/『歴史は「べき乗則」で動く 種の絶滅から戦争までを読み解く複雑系科学』マーク・ブキャナン

権力者は民の沈黙を恐れよ。言葉にならぬ思いをすくい取れ。さもなくば共同体に暴力の風が吹くことだろう。革命は血生臭さを伴う。

病院で待たされ、金融機関で待たされ、ハローワークで待たされる人々。泣き止まぬ幼児の傍(かたわ)らで必死に虐待をこらえる若い母親。「ノルマが達成できないなら辞めてもらうまでだ」と上司から脅されるサラリーマン。面接に次ぐ面接で冷ややかな視線にさらされる学生。連れ合いの介護に疲れ果てた老婦人。家族を喪いながらも出口のない避難所生活を強いられる被災者。

日本の至るところで不満が溜まっている。ファシズムの足音が聞こえやしないか?

・パレスチナ人の叫び声が轟き渡る/『ハイファに戻って/太陽の男たち』ガッサーン・カナファーニー

ジョー・オダネル

1冊読了。

45冊目『トランクの中の日本 米従軍カメラマンの非公式記録』ジョー・オダネル、ジェニファー・オルドリッチ/平岡豊子訳(小学館、1995年)/ネット上で知った写真を見たくて購入。直立不動の姿勢で死んだ赤ん坊をおぶった少年だ。焦土と化した戦後の佐世保、福岡、神戸、そして広島、長崎が撮影されている。写真もさることながら、オダネル青年(当時23歳)の誠実さが胸を打つ。彼は鬼畜ではなかった。人々を撮影する際も必ず許可を求め、子供たちにはお菓子を与えている。彼と日本人との間には「戦争をする理由」が存在しなかった。カメラのファインダーはアメリカ人青年の清らかな瞳そのものであった。小学生にも読み聞かせたい名作だ。

党派性

「派」への依存は、自我の空白部分を“所属”で補う営みである。そして所属とは所有されることを意味する。

・日本に宗教は必要ですか?/『クリシュナムルティの教育・人生論 心理的アウトサイダーとしての新しい人間の可能性』大野純一著編訳

「わたし、この病気でよかった」

「わたし、この病気でよかった。たくさんの人たちのいたみを知って、たくさんの人たちに出あうことができたもの。骨肉種さん、ありがとう、っていいたいくらいよ。みんなが、こんなにわたしをね、思っていてくれる……。だから、わたし……、世界一、しあわせ。ねぇ、ママ、わかってくれる」

【『いのちの作文 難病の少女からのメッセージ』綾野まさる、猿渡瞳(ハート出版、2005年)】

2011-07-04

大乗仏教運動の成り立ちと経緯/『大乗とは何か』三枝充悳

私が宗教書を読む際は「合理性」に注意を払う。昂(たかぶ)った感情や、劇的な体験は最初から無視する。それを求めるのであればタレント礼賛本を読めばいい。宗教的情熱といえば聞こえはいいが、外側から見れば異常性に映る。マルチ商法セミナーの熱気みたいなものだろう。

三枝充悳〈さいぐさ・みつよし〉にはバランス感覚の優れた合理性がある。妙なこだわりや執着がなく恬淡(てんたん)としている。そこに私は仏教の精神を見る。

感情と信仰が結びつくとファナティックになる。熱狂が周囲を見えなくする。狂信者は覚醒剤中毒のような症状を示す。真の宗教性は情操を豊かにし、視野を限りなく広げ、人間を一切の束縛から自由に導くはずだ。

本書は構成がデタラメな上、エッセイ風の散漫な文章が多い。で、高価ときている(3990円)。中級者以上でよほど必要としない限り、買って読むような代物ではない。法蔵館の怠慢を戒めておきたい。

生あるものはたえず欲望に逐われている。欲望はその満足・達成を求めてやまないけれども、なかなか果たされず、その欲望はますますつのるばかり。幸い、あれこれに恵まれて、欲望はついに満たされた。ゴールに達した。その途端、もはや【その】欲望は【そこ】にはない。だれが滅ぼしたのでもない。欲望みずからが跡かたもなく消え失せてしまっている。それは、あるいは一杯の水にせよ、あるいは最高の栄誉にせよ、あるいは多額の賞金にせよ、文字どおりピンからキリまで、あらゆる欲望が現実にそのようにある。

欲望に惹かれ、欲望の赴く途・指示する方向をひたすらに進み、万難を排して、ようやく行きつくと、そこではもはや消えている。欲望は、そのようないわば自己矛盾・自己否定を、その本質とする〔かえってそのために、つづいて別の欲望が生ずる。しかしもちろんそれも果たされれば滅びる。ここに俗にいう「欲望は無限」の根があるとはいえ、実はこの俗言は正確さを欠いている〕。

【『大乗とは何か』三枝充悳〈さいぐさ・みつよし〉(法蔵館、2001年/ちくま学芸文庫、2016年)以下同】

井上陽水もそんなふうに歌っていた。三枝の指摘は、空(くう)思想の属性論に基づくものだ。

・「私」とは属性なのか?~空の思想と唯名論/『空の思想史 原始仏教から日本近代へ』立川武蔵

欲望は泡沫(うたかた)のように浮かんでは消え、消えてはまた浮かぶ。これ自体を六道輪廻と捉えることも可能だろう。欲望といっても色々ある。下劣な欲望はわかりやすが、願望や希望もまた欲望である。結局、自我を延長・拡大しようという働きなのだろう。その根底にあるのは死への恐怖に他ならない。

次に大乗仏教運動について。

この新たなる運動は次第に高まり、力を増していって、ついにそのなかに、さとれるもの=ブッダがあらわれる〔以下はこれを仏と記す〕。換言すれば、ゴータマ・ブッダとは別の新たな仏の誕生があり、しかしその名は一切伝わらない。これら無名の仏の教えは、釈尊の場合と同様、やはり経にほかならず、これらの経は、当然のことながら従来の伝統仏教とは異質のものをもはらみ、それらの高唱のうちに、やがてみずからを「大乗」(マハーヤーナ)と称するようになる。

大乗の語を最初に記したのは般若経であり、その原初型はおそらく紀元前後のころの成立とされている。それは短く小さな経であったと推定されるが、次第に増広され、また多様化して、多種の般若経がつぎつぎと生まれてゆき、それは数百年に及ぶ。

大乗仏教成立に関して数年前までは関心が高かったのだが、今となっては熱も冷めてしまった。歴史が動くことについては、マーク・ブキャナンの史観が当たっていると思う。

・歴史が人を生むのか、人が歴史をつくるのか?/『歴史は「べき乗則」で動く 種の絶滅から戦争までを読み解く複雑系科学』マーク・ブキャナン

更に脳科学を加えると、大体読めてくる。歴史が変わるという事実は、人々の脳内ネットワークの変化を示したものだ。天候や食料事情、そして政治体制などが密接に絡み合って人々の欲望が刺激されてゆく。ある日、英雄が出現して溜まりに溜まったストレスが爆発するのだ。

ブッダとは「目覚めた人」の謂いである。釈尊以前にもブッダは存在した。そして大乗仏教成立の過程でも存在したはずだという考えは、さほど見当違いのものではないだろう。事実として大乗仏教は2000年にもわたって人々の心をつかんでいるのだから。

思想の寿命は合理性によって末永くなる。仏教が令法久住(りょうぼうくじゅう/ 法をして久しく住〈じゅう〉せしめん)を目指したのも、理法という合理的な裏づけがあったからだ。その意味では政治が現在の問題を扱うのに対して、宗教は現在と未来を視野に入れているといってよい。

法華経に、はじめて「小乗」(ヒーナヤーナ)の語が、従来の仏教に対する貶称としてあらわれ、しかもこの法華経は、大乗・小乗の別なく、ことごとくを一乗(一仏乗)に導くという。ここに方便(ウパーヤ)というありかたが見なおされて、成仏に向かうさまざまな通路を開く。それらを支えるものに、時間・空間その他のすべての限定をこえた仏が立てられて、「久遠(くおん)の本仏(ほんぶつ)」と呼ぶ。なお後述するように、法華経そのものの読誦や書写などがとりわけ強調されるが、それは他の諸経典にはあまり見られない。

小乗とは大乗による悪口であった。エリート化した部派仏教に対する当てこすりだったのか、用意周到な政治的画策であったのかはわからない。いずれにせよ仏教の大乗化は総合的な理論構築を目指すこととなる。久遠本仏にしても大日如来にしても同様だが、明らかに仏の唯一神化が見られ、大乗仏教と神学との類似性も窺える。

人間がトータルな学問領域を目指すのは、やはり脳の気質によるものだろう。

中国はもともと仏教伝来以前に独自の高度な精神世界を築きあげており、その民族意識の底流のうえに、漢訳するさい、それらを織りこませている。さらには、インドに欠如して中国には強烈である諸思想、たとえば現世中心(輪廻の無視)、国家意識、祖先崇拝(死者供養)、家の尊重その他によって、中国人に適した新たなる経を、中国人みずから〔体裁はインド原典に似せて〕つくありあげる。仁王(にんのう)〔般若〕経(きょう)、盂蘭盆経(うらぼんきょう)、父母恩重経(ぶもおんじゅうきょう)、四十二章経ほか、多数の経典を、中国人がすでに疑経と自認している。それらは偽経とも評されようが、それでも経である〔経と呼ばれている〕ことにはちがいないところから、一般には、そのすべてがほぼそのまま仏説と信じられて、国家の要請や民衆の渇望に応(こた)えつつ、歴史の年輪を刻んだ。

すると日蓮の国家観は中国の影響を受けていたことになるのだろうか?(「立正安国論」「守護国家論」など) 中国は元々王朝国家で歴史という概念も古くからあった。

・世界史は中国世界と地中海世界から誕生した/『世界史の誕生 モンゴルの発展と伝統』岡田英弘

そして漢字という表意文字が仏教に複雑な陰影を与えることとなる。報恩という思想も中国由来か。

日本仏教の最も特筆すべき性質は、在家の重視であり、これは当初の聖徳太子以来つづいている。当然、国家や政治とのつながりも密で深い。また日本人の一種のマジカルな霊力への傾向も、日本仏教に色濃く反映している。

これは文化の違いだろう。元々瞑想文化があったインドとは背景が異なる。中国は官僚制度が発達していた。日本の共同体はインド、中国と比べると未発達であったと思う。

マンダラは当初はヒンドゥー教の影響のもとに密教が独自におこなう宗教儀式の場であり、その行事のたびに、諸仏・諸尊の集まるその壇が設けられ、あとは取り払われていた。それがいつか定着して、やがては図像化され、また彫像をも伴うようになり、ここに、大乗仏教に登場した諸仏ほかがことごとく招きいれられて、昔の流行語でいえばオン・パレードの檜舞台にたがいに妍(※けん)を競い合う。

最澄も空海も密教の影響を強く受けているため、鎌倉仏教は全てが密教の匂いを放っている。有り体にいえば密教とはマンダラ&マントラのことだ。

過去と未来にくりひろげられた仏は、ついにはいわば時間を横に倒して、空間的に展開・拡大され、四方に一仏ずつが立って、一時多仏が誕生する。それは大乗仏教運動の所産であり、あるいはこの多仏思想が大乗仏教を引きおこす一翼をになっていた。

時間と空間に対する数学的アプローチは大乗特有の宇宙観にまで発展する。大乗思想は空(くう)を通して無限を展望していた。

ところで、仏教において実体が無いという説明が空に関してなされるのは、実は部派仏教のひとびとが、この実体という概念を重要視して、実体というものに或る意味で取りつかれていたからなのです。そこで、この実体という考えを否定する、あるいは破壊する、実体化することを打ち破るものとして、シューンヤということばが使われました。(中略)

空を説明するのに、実体が無いというのは、一つの論理的な表現であり、とらわれないというのは、実践的な表現です。部派仏教のひとびとが、論理的には実体を考え、あるいは実践においても或る制約にとらわれていたあり方に対する反省を求め、それを排して、釈尊の初期仏教に立ち返れというスローガンとして、大乗仏教の、そして般若経の空が説かれました。

・数字のゼロが持つ意味/『人間ブッダ』田上太秀

・ゼロから無限が生まれた/『異端の数ゼロ 数学・物理学が恐れるもっとも危険な概念』チャールズ・サイフェ

三枝の指摘が事実であれば、部派仏教はブラフマンを払拭できていなかったことになる。それはいくら何でも考えにくいと思う。ブッダが草葉の陰で泣くなんてことがあるのか? もしもそうであったとすれば、大乗仏教との勢力争いの中から出てきた戦略だったのではあるまいか。「諸法無我って、説明のしようがないよな?」確かに。「だったら、面倒だから“実在がある”ってことにしてしまわないか?」マジ?「ああ、こっちのメンバーになってから諸法無我を教えればいいだろうよ」合点承知。ってな経緯があってもおかしくはない。

部派仏教と大乗仏教、そして仏法東漸(とうぜん)の思想的変遷(へんせん)が、教義絶対主義を斥(しりぞ)ける。空(くう)思想が仏教の本義であれば、「絶対なる義」を設定することが矛盾をはらむ。欲望を始め、名称からも形態からも離れることをブッダは勧めた。であるならば言葉からも離れる必要があろう。

上座部と大衆部の違いは、悟りと理論、個別性と全体性、超越性と実用性、個人と組織、真理と言葉の問題をはらんでいて実に深遠なテーマである。

悟りは思考ではない。思考を離れるところに悟りが存在するのだ。大乗とは全人類を乗せることのできる大地のような思想である。

・仏教的時間観は円環ではなく螺旋型の回帰/『仏教と精神分析』三枝充悳、岸田秀

力道山とジャック・デンプシー

1920年代は、またラジオが急激に普及した時代でもあった。ラジオ放送は1920年11月に初めて行われたが、ラジオ受信機の売上げは、早くも1922年には6000万ドルになり、7年後の29年には8億4000万ドルを超えた。

日本でテレビの普及をうながしたのは、力道山のプロレスだったが、1920年代アメリカでラジオの普及を促進したのは、ジャック・デンプシーのボクシングの試合だった。大衆は、自分たちの思いを託した英雄たちの活躍をラジオで聞くことを好んだのである。

【『「1929年大恐慌」の謎 経済学の大家たちは、なぜ解明できなかったのか』関岡正弘(PHP研究所、2009年/ダイヤモンド社、1989年『大恐慌の謎の経済学 カジノ社会が崩壊する日』改題)】

2011-07-03

乾いた熱風のような暴力/『荒ぶる血』ジェイムズ・カルロス・ブレイク

ノワール(暗黒小説)が男心をくすぐるのは、苛酷な状況で厳しい選択を迫られるためだろう。死がありふれた光景において生(せい)はギラギラと輝く。のるかそるかの勝負に身を置いて、初めて生の証をつかむことができるのだ。イベントのような死は緊張感を欠いている。マラソンランナーがゴールを切るような躍動感がない。だらだらと散歩でもするような老境であれば生きながら死んだも同然だ。

「今日、この手で赤のやつらを300人殺した」暗い窓の外を見つめた。「やったのは昨日だったかもしれない。こうして日々は過ぎていく」また彼女に眼を戻す。「記憶と歴史のなかへ、嘘つきだらけの博物館のなかへと流れていく」

【『荒ぶる血』ジェイムズ・カルロス・ブレイク:加賀山卓朗訳(文春文庫、2006年)以下同】

アメリカとメキシコの国境が舞台である。赤道に近づくほど灼熱の太陽が脳味噌を沸騰させる。水に恵まれた国土のような細やかな感情はどこにも見当たらない。乾いた大地に住む動物は攻撃的だ。

名うての殺し屋に抱かれた娼婦が男の種を宿す。それは自ら選んだ行為であった。経済が支配する時代には金持ちを、暴力が支配する国では殺し屋を選択するのが女の本能ともいえる。進化的優位性は国や時代によって異なるのだ。「荒ぶる血」を受け継いだ男が本書の主人公である。

エル・カルニセロは彼の髪をつかんで持ち上げ、自分のほうを向かせた。血まみれの眼球を手のひらにのせ、ドン・セサーロに見せた。こいつは──眼球の価値を見積もるかのように、手のひらを上下させながら獣はそう言った──ずっと正義を、真実を見ないできた。そしてドン・セサーロの顔を下に向けながら眼球を地面に落とし、ブーツの踵で踏みつけて土にめり込ませた。

主人公のジミー・ヤングブラッドはエル・カルニセロの息子であった。そして後半で大農場主となったドン・セサーロとヤングブラッドは一人の女性を巡って対決する運命となる。

闘い方は子供のころから知っていた──ボクシングではなく、文字通りの【闘い】だ。誰かが教えてくれたわけではないが、自然に身についていた。本物の闘いにルールなどないことも学んでいた。止める者もいなかった。本物の闘いは一方が戦えなくなるまで続く。それでも終わらないときもある。ボクシングは本物の闘いではない。技術と忍耐を要し、セルフコントロールを試される運動だ。自分が負けていても、どれほど傷つけられ、腹を立てていても、ルールを守らなければならない。ルールなど無視してしまえば、相手を殺せることがわかっていてもだ。リングの中で闘うことによって、規律が身につく。おれはそこが好きだった。

ヤングブラッドはボクシングから人生を学んだ。リングでの乱闘シーンも絶妙なアクセントになっている。

それまでにも死体は見たことがあった。盲腸が破裂して死んだ男、溺死した男、線路のうえで酔いつぶれ、汽車に轢かれた男。死者のちがいはただ、きれいに死ぬか、汚らしく死ぬかということだけだ。おれは死は死だと思っていた。この泥棒たちに引き金を引くずっとまえから、おれは死は死だと思っていた。汚らしく死んだ人間を見て胸を悪くしても仕方がない。牛肉を見て気分を悪くする理由がないのと同じだ。これは俺の座右の銘と言ってもいい。

死は他人の眼によって目撃される。我々は睡眠を自覚できないように、死もまた自覚することができないのだろう。安全な位置を望めば堕落せざるを得ない。周囲に合わせて泳ぐように生きることを強いられる。

男は一人の女性を愛することで信念を貫く。結末が悲劇で終わるのも安っぽくなくていい。

歯軋(はぎし)りばかりしているうちに牙が丸くなってしまった男たちよ、本書を開いて牙を研(と)ぎ直せ。

無反応であること、無関心であること、無視され続けること

「無反応であるということ、無関心であるということ、無視され続けるということは、軍事攻撃を受けるということと同じように私たちを苦しめ続けます」

【『「パレスチナが見たい」』森沢典子〈もりさわ・のりこ〉(TBSブリタニカ、2002年)】

ゼロから無限が生まれた/『異端の数ゼロ 数学・物理学が恐れるもっとも危険な概念』チャールズ・サイフェ

・ゼロをめぐる衝突は、哲学、科学、数学、宗教の土台を揺るがす争いだった

・数の概念

・太陽暦と幾何学を発明したエジプト人

・ピュタゴラスにとって音楽を奏でるのは数学的な行為だった

・ゼロから無限が生まれた

・パスカルの賭け

・『宇宙を復号(デコード)する 量子情報理論が解読する、宇宙という驚くべき暗号』チャールズ・サイフェ

数字のゼロはバビロニアで生まれ、インドで育った。ゼロは西洋で嫌悪され、東洋で大切に扱われた。そしてキリスト教がゼロを亡き者にし、仏教がゼロに魂を吹き込んだ。

バビロニアの天文学とともにバビロニアの数ももたらされた。天文学上の目的でギリシア人は六十進法の数体系を採用し、1時間を60分に、また1分を60秒に分けた。紀元前500年頃、バビロニアの文献に空位を表すものとしてゼロが現れはじめた。当然、ゼロはギリシアの天文学界にも広まった。(中略)ギリシア人はゼロを好まず、使うのをできるだけ避けた。

【『異端の数ゼロ 数学・物理学が恐れるもっとも危険な概念』チャールズ・サイフェ:林大〈はやし・まさる〉訳(早川書房、2003年/ハヤカワ文庫、2009年)以下同】

バビロニアのゼロは空位を示すだけのものであった。計算に用いられることはなかった。ギリシア人はなぜゼロを嫌ったのか?

無限と空虚には、ギリシアを恐れさせる力があった。無限は、あらゆる運動を不可能にする恐れがあったし、無は、小さな宇宙を1000個もの破片に砕け散らせる恐れがあった。ギリシア哲学は、ゼロを斥けることによって、自らの宇宙観に2000年にわたって生きつづける永続性を与えた。

ピュタゴラスの教義は西洋哲学の中心となった。それは、宇宙全体が比と形に支配されているというものだった。惑星は、回転しながら音楽を奏でる天球の一部として動いているのだった。だが、天球のむこうには何があるのか。さらに大きな天球があり、そのまたむこうにはさらに大きな天球があるのか。いちばん外の天球は宇宙の果てなのか。アリストテレスやその後の哲学者たちは、無限の数の天球が入れ子状になっているはずはないと主張した。この哲学を採用した西洋世界に、無限を受け入れる余地はなかった。西洋人は無限を徹底的に排除した。というのも、無限はすでに西洋思想の根元を蝕みはじめていたからだ。それはゼノンのせいだった。同時代人から西洋世界でもっとも厄介な人物と見なされていた哲学者だ。

ギリシアは無限を嫌ったのだ。気持はわかる。無限は想像することを拒み、人間をどこまでも卑小にする。ま、底なし沼みたいなものだ。ギリシアの理性は「万物のアルケー」から始まっているから無限とは相性が悪い。そこでゼノンがちょっかいを出した。

ギリシア人はこの問題に悩んだが、その根源を探り当てた。それは無限だった。ゼノンのパラドクスの核心にあるのは無限である。ゼノンは連続的な運動を無限の数の小さなステップに分割したのだ。ステップが無限にあるから、ステップが小さくなっていっても、競争はいつまでもつづくのだとギリシア人は考えた。競争は有限の時間のうちには終わらない――そうギリシア人は考えた。古代人には無限を扱う道具がなかったが、現代の数学者は無限を扱うすべを身につけている。無限は注意深く処理しなければならないが、征服できる。ゼロの助けを借りれば。2400年分の数学で武装した私たちにとって、振り返って、ゼノンのアキレス腱を見つけるのはむずかしくはない。

永遠の向こう側にある無限ではなく、0と1の間にある細分化された無限だ。アキレスは亀に追いつくことができない。

ギリシア人はこのちょっとした数学上の芸当をやってみせることができなかった。ゼロを受け入れなかったため、極限の概念をもっていなかった。無限数列の項には極限も目的地もなかった。終点もなく小さくなっていくように思われた。その結果、ギリシア人は無限なるものを扱うことができなかった。無の概念について思索はしたが、数としてのゼロは斥けた。そして、無限なるものの概念を弄んだが、数の領域の近辺のどこにも無限――無限に小さい数と無限に大きい数――を受け入れようとしなかった。これはギリシア数学最大の失敗であり、ギリシア人が微積分を発見できなかったただ一つの理由だった。

無限、ゼロ、極限の概念はすべて結びついて一束になっている。ギリシアの哲学者は、その束をほぐすことができなかった。そのため、ゼノンの難問を解くすべがなかった。だが、ゼノンのパラドクスはあまりにも強力だったので、ギリシア人は、ゼノンの無限を説明して片づけてしまおうと繰り返し試みた。しかし、妥当な概念で武装していなかったので、失敗する運命にあった。

当時の数学は宗教と密接に結びついていた。それを踏まえると思想的影響の大きさが窺い知れよう。ゼノンはエレアの圧政者ネアルコスを打ち倒そうと武器を密輸していた。これが発覚し逮捕、拷問。ネアルコスに共謀者の名前を告げるふりをして耳に噛み付いた。ゼノンは撲殺されるまで口を開かなかった。

5世紀頃、インドの数学者は数体系を変えた。ギリシア式からバビロニア式に切り換えたのだ。新しいインドの数体系とバビロニア式との重要な違いの一つは、インドの数が60ではなく10を底としていたことだ。私たちの数字は、インド人が用いた記号が発展したものだ。だから本来、アラビア数字ではなくインド数字と呼ばれるべきである。

アラビア経由でヨーロッパに伝わったため、アラビア数字という名称がついた。

インド人にとっては、負の数は文句なしに意味をなした。負の数がはじめて姿を表したのは、インド(および中国)だ。7世紀のインドの数学者、ブラフマグプタは、数を割る規則を述べ、そこに負の数も含めた。「正の数を正の数で割っても、負の数を負の数で割っても、正である。正の数を負の数で割ると、負である。負の数を正の数で割ると、負である」と書いた。これらは今日認められている規則だ。二つの数の符号が同じなら、一方をもう一方で割ると、答えは正である。

負の数は理解しやすい。借金がそうだ。返すことでゼロになるわけだから、マイナスの概念は腑に落ちる。ブラフマグプタはゼロに魂を吹き込んだ。

ブラフマグプタは、0÷0は0だと考えた(後で見るように、これは間違っている)。そして、1÷0は……何だと考えたのか、実はわからない。何しろ、ブラフマグプタの言っていることは大した意味がないから。要するに、ブラフマグプタは、手を振って、問題が消え去ってくれるよう願っていたのだ。

ブラフマグプタの誤りは、それほど長続きはしなかった。やがてインド人は、1÷0が無限大であることに気づいた。「ゼロを分母とする分数は、無限量と名づけられる」と、12世紀のインドの数学者、バスカラは書いている。バスカラは1÷0に数を加えると、どうなるかを語っている。「多くを足しても引いても、何の変化もない。無限にして不変の神のなかでは何の変化も起こらない」

神は見いだされた。無限大のなかに。そしてゼロのなかに。

よき問いはよき答えそのものだ。偉大なる問いが人類の知性を開拓してきた。ゼロは無限に変貌した。100という数字の00は、99.999……を示している。おわかりだろうか? 小数点以下の999……が無限に続いているのだ。ゼロは無であると同時に無限となった。それはそのまま「空」(くう)の概念をも意味した。

・数字のゼロが持つ意味/『人間ブッダ』田上太秀

アリストテレスはまだ教会をしっかり支配していて、どんなに優れた思想家も、無限に大きなもの、無限に小さなもの、無を斥けた。13世紀に十字軍が終わっても、聖トマス・アクイナスは、神が無限なるものをつくるなどというのは、学のある馬をつくるようなもので、そんなことはありえないと言い放った。しかし、だからといって、神が全能でないわけではなかった。神が全能でないという考えは、キリスト教神学で御法度だった。

西洋で無限が認められるのは神だけであった。キリスト教は啓典宗教なのでテキスト絶対主義である。断固たる教条主義であり、神以外の権威を認めない。ゼロを否定したせいで、西洋の学問は大幅に後(おく)れを取る。元々十字軍(1096年)以前は中東の方が先進的であった。

教会はさらに数百年アリストテレスにしがみつきつづけるのだが、アリストテレスの没落と、無と無限の台頭は明らかにはじまっていた。ゼロが西洋世界に到来するのに好都合な時代だった。12世紀半ば、アルフワリズミの Al-jabr の最初の翻訳がスペイン、イングランド、ヨーロッパのその他の地域に入ってきていた。ゼロは迫ってきていたのであり、教会がアリストテレス哲学の足かせを断ち切るとすぐに登場した。

つまり端的にいってしまえば、教会とアリストテレスが西洋世界を作り上げたわけだ。数学世界ではゼロが風穴を開けたわけだが、今も尚両者の呪縛は随所に見られる。2000年に及ぶ緊縛プレイだ。

ゼロは無限だ。だから資産がゼロでも嘆くな。

・ゼロ

2011-07-01

R・ブルトマン

1冊読了。

44冊目『イエス』R・ブルトマン:川端純四郎、八木誠一訳(未來社、1963年)/序盤を乗り切れば後は何とかなる。凄まじいロジックだ。純粋教条主義、あるいは疾風怒濤原理主義ともいうべきか。これでルター派というのだから、カルヴァン派との違いが全くわからなくなった。岸田秀がキリスト教のことを「強迫神経症」と指摘しているが、本書を読めば病理を実感できる。啓典宗教はテキスト絶対主義を旨とする。神という存在が人智を超えたところに位置するため、これを信じさせるためには抑圧概念を作成するしかない。すなわち聖書とは服従のルールを絶対化したものである。人間は抑圧されると攻撃的になる。神に従う彼らが有色人種を奴隷にしたのも頷けよう。あいつらは神の代理人なのだ。異民族を殺戮することは神の命令であった。十字軍、魔女狩り、アメリカ先住民殺戮、ベトナム戦争などに共通している。

噴火する言葉/『大野一雄 稽古の言葉』大野一雄著、大野一雄舞踏研究所編

・噴火する言葉

・『ウィリアム・フォーサイス、武道家・日野晃に出会う』日野晃、押切伸一

・『野口体操・からだに貞(き)く』野口三千三

・『原初生命体としての人間 野口体操の理論』野口三千三

・『野口体操 マッサージから始める』羽鳥操

・『「野口体操」ふたたび。』羽鳥操

・悟りとは

舞い、踊り、躍る。人は喜怒哀楽を身体で表現せずにはいられない。アルキメデスは入浴中にアルキメデスの原理を発見し、「ユリーカ、ユリーカ!」(わかったぞ、わかったぞ)と裸のまま外へ駆け出した。

私が大野一雄を知ったのは最近のことだ。舞踏・舞踊は異空間を生むところにその本領がある、というのが私の持論である。大野の舞踏は異様であった。彼は舞台で独り隔絶した世界にいた。観客に理解してもらおうという姿勢は微塵もなかった。それは、「ただ、こうせざるを得ないのだ」という大野の生き方であった。

本書は稽古の合間に大野が紡(つむ)いだ言葉を編んだものだ。あとがきによれば、話すテーマは数日前から考えているようだが、いざ話すと吹き飛んでしまうという。しかも稽古に参加するメンバーは随時変わる。ここにあるのは噴火する言葉だ。灼熱の感性が言葉を爆発させている。狂気という点で大野は、岡本太郎を超えているかもしれない。

ほんの一粒の砂のような微細なものでもいいから私は伝えたい、それならできるかもしれない。一粒の砂のようなものを無限にあるうちから取り出して伝えたとしても、それはあなたの命を賭けるに値することがあるだろう。大事にして、ささいな事柄に極まりなくどこまでもどこまでも入り込んでいったほうがいい。今からでも遅くない。

【『大野一雄 稽古の言葉』大野一雄著、大野一雄舞踏研究所編(フィルムアート社、1997年)以下同】

まず出来ることから始めて一事に徹する。ミクロ世界にも広大な宇宙が存在する。「足下を掘れ、そこに泉あり」(ニーチェ)。悟りは山頂にではなく足下(そっか)にあるのだろう。尋常ならざる集中力が垣間見える。

感ずるという言葉は人間が作り出したものだ。見上げることもあったでしょう。下を向いたとき、あなたは感じたでしょう。しかし感ずるという言葉ではなかったかもしれない。右を向き、左を向き、あらゆる運動のなかで、やがて人間との関係が成立したときに欠くことができないもの、それは運動だった。下を向くということは自分自身を見つめるということに関係しているか。右を向き、左を向き、それはあなたの喜びや悲しみの分かち合うために必要だったのか。そのようにしてあなたの関節が肉体がだんだん成立したんだ。命には理屈が不必要だった。

ほとばしる言葉が支離滅裂な勢いとなって論理を打ち砕く。大野は何かを教えようとはしていない。彼は舞踏という世界を分かち合おうと懸命に言葉を手繰る。舞踏は言葉以前に誕生したはずだ。それは情動を司る大脳辺縁系や基本的な運動機能を支える小脳における神経の発火であったに違いない。大野の脳の古皮質が古代人と共鳴しているのだ。これは何もスピリチュアルな意味ではなく、同じ機能があるわけだから使うか使わないかといった次元の話だ。(「人間の脳の構造」を参照せよ)

舞踏の場というのは、お母さんのおなかの中だ。胎内、宇宙の胎内、私の踊りの場は胎内、おなかの中だ。死と生は分かちがたく一つ。人間が誕生するように死が必ずやってくる。つねに矛盾をはらんでいる。われわれの命が誕生する。さかのぼって天地創造までくる。天地創造からずうっと歴史が通じてわれわれのところまで続いている。これがわれわれの考えになければならないと思う。考えるということは生きるということだ。われわれはあんまり合理的にわかろうわかろうとして、大事なものはみんなぽろぽろぽろぽろ落ちてしまって、残ったものは味もそっけもないものになってしまう。

胎児は羊水の中で浮いている。重力の影響は極めて少なく、自由に遊ぶことができる。躍動しながら誕生する様を舞踏と捉える視線にたじろぐ。生と死、睡眠と活動、光と闇、陰と陽、阿吽(あうん)――この間にリズムがある。舞踏とは生きることそのものだった。

そして合理性から離れよと教える。舞踏はスポーツや格闘技と異なる。得点や競争を追い求めない。真の躍動は現実を踏みつけて、自由に舞い上がることだ。大野の言葉は完全に宗教領域へ突入している。

クレイジーじゃないとだめですよ。忘れたころに、花がここにあった。何か知らないけど、ここに花があった。花と、さて何しているんだ。花と語り合ってるんだ。トーキングですよ、花と。トーキングしようと思って、すっといくと、いつの間にか花がなくなってしまった。とにかくクレイジーですよ、だからフリースタイルで。

こうなるとクリシュナムルティに近い。大野は脳の新皮質を破壊しようとしている。ルール、常識、合理性を粉砕し、身体を解き放つことを示しているのだろう。

フリースタイル。何か表現しようというんじゃなくて。いま、トレーニングしたことは全部忘れてね。ただ立っているだけでもいい。

これはアルハット(阿羅漢)の言葉だ。何かを悟らずしてこんな言葉は生まれ得ない。動は元より、静もまた舞踏であった。

みんなの目を見た。何かね、考えているような目が非常に多いんだな。こうしよう、ああしようって。目のやり場がなくなってしまう。そういう中でさ、目がね、大事ですよ。宇宙の、宇宙が目のなかにすべて集約されている、要約されている。目がまるで宇宙のような、こういうなかで無心になることができる。目が開いている、目が。遠くを見るようにさ、瞳孔小さくして。見ない目ですよ、目に入っていない。宇宙がすっと入ってくる。そうすると、いつのまにか無心にもなれるんじゃないかと私は思ったわけです。探しているときは考えてるときなんだ。これじゃ無心になんかなれない。ものが生まれてこないんですよ。

目を開いて、そして見ない。手を出しても反応がない。そういう目のほうがいい。これもある、あれもある、さあどうしたらいいかじゃなくて、見ない目。無心になる。じゃ勉強しなかったのか。勉強して勉強して勉強して全部捨ててしまった。捨ててしまったんではないんだ。それが自分を支えてくれる。私はそういう踊りを見るとね、あんまり派手に動かなくたって、じっと立っているだけでも、ちょっと動いただけでも、ああ、いいなと思う。

舞踏は遂に瞑想に達する。

・瞑想とは何か/『クリシュナムルティの瞑想録 自由への飛翔』J・クリシュナムルティ

天衣無縫にして無作(むさ)。意図やコントロールとは無縁な言葉が心に染み渡る。遊ぶように舞い、戯(たわむ)れるように踊る。蝶が舞い、鳥が飛ぶように大野は生きた。

・暗黒舞踏 土方巽、大野一雄の創造した前衛舞踊の今

・大野一雄「美と力」(ラ・アルヘンチーナ頌)

・はいから万歳 - 大野慶人

技の優劣は人間の価値を決めるものではない

「兵法は死ぬまでが修行という。技の優劣は修行の励みでこそあれ、人間の価値を決めるものではないぞ。人の師範たる根本は『武士』として生きる覚悟を教えるもので、技は末節にすぎない。貴殿はその本と末とを思い違えておる。さようなことでは、今日までの御扶持(ごふち)に対しても申し訳はござらぬぞ」(『芋粥(いもがゆ)』)

【『一人ならじ』山本周五郎(新潮文庫、1980年)】

2011-06-30

本当の勉強をすることこそ、本当の反抗になる

現代の若い人の中には、勉強を軽視することも大人の世界への反抗と思って、もっぱら動物系の探求反射だけで、次の時代の道を見出そうとしている人が少なくない。それも当然だろう。ところが、大人の押しつけている勉強は、本当の勉強ではないのだから、本当の勉強をすることこそ、本当の反抗になるのである。

【『脳 行動のメカニズム』千葉康則(知的生き方文庫、1985年)】

2011-06-29

2011-06-28

石川道子、ポール・コリアー

2冊挫折。

挫折36『死海文書と義の教師』石川道子(シェア・ジャパン出版、1996年)/ベティ・ストックバウアーなる人物が書いたクリシュナムルティの記事が2章に渡って紹介されている。ベンジャミン・クレームが主催する団体がシェア・ジャパンのようだ。「世界教師マイトレーヤ」って類いの代物。神智学協会の亜流みたいなものか。数行読むのがやっとだった。

挫折37『民主主義がアフリカ経済を殺す 最底辺の10億人の国で起きている真実』ポール・コリアー:甘糟智子〈あまかす・ともこ〉訳(日経BP社、2010年)/文章が嫌な臭いを放っている。慌てて奥付を見たところ世界銀行の関係者であった。途端に読む気が失せた。アフリカを奴隷化し、搾取し尽くし、虐殺してきた側の開発学に興味はない。キリスト教が説く平和は日本人が想う平和と隔絶している。「民主主義がアフリカを殺す」だと? 散々アフリカ人を殺してきたくせしやがって。その前に「英・米・仏がアフリカ人を殺す」という本を出すべきだろう。ったく反吐(へど)が出そうだ。

この世界は、何人の安全も保障していない

登録:

コメント (Atom)